喬托的《聖方濟》:預示數百年後的科學發現

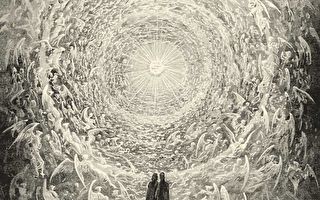

中世紀即將結束,當時的藝術主要表現聖人在金碧輝煌的天國世界景象。緊接著文藝復興登場,這是偉大的藝術在地球上嶄露頭角的時代。結果在科學上有了令人興奮的重大發現。

文藝復興時期的藝術家喜歡描繪精神信仰人物,而且將人物擺放在人間自然環境的場景之中。喬托‧迪‧邦多內(Giotto di Bondone,1267–1337年)是引領這項潮流的藝術家。他的創作能引起一般人的共鳴,鼓勵大家相信神與尊重自然,就如同高速公路上的路標,引領著你前方的道路。他擅長描繪神跡場景,展示信仰的力量,以及經由「相信」而實現看似不可能的事。

在這之前,西方的繪畫很少看到以自然環境為背景的表現手法。然而,在喬托的畫作《聖方濟》(St. Francis)裡卻非常地突出。聖方濟是位來自意大利阿西西(Assisi)的窮人,他在喬托出生前20年去世。

聖方濟展現的神跡似乎難以科學的道理解釋,但對有信仰的人來說卻是非常美妙的精神指引。看過喬托壁畫就會明白我們所處的自然環境的確是上天的恩典。

精準的觀察

喬托的壁畫所描繪的自然環境非常地精確,剛好替過去發生的事件提供線索。例如,他繪製的岩石屬石灰岩,是意大利當地景觀的一部份,在溫布利亞區(the region of Umbria)很常見。

壁畫《聖方濟接受五傷》位在意大利佛羅倫斯聖十字聖殿(Basilica di Santa Croce)的巴爾第禮拜堂(Bardi Chapel)裡,畫面呈現聖方濟跪在一塊岩石上祈禱,而基督將自己受難(crucifixion)時的傷口轉印在聖方濟身上。喬托在描繪神跡的壁畫裡點出了地球的一些地質奧祕。地質學家暨文藝復興學者安‧比扎魯索(Ann C. Pizzarusso)在歐洲地球科學聯盟(the European Geosciences Union)發表了一篇文章,她從科學家的角度描述這幅壁畫:

我們可以從幾近垂直的凸起物看出,喬托描繪聖方濟跪在一塊已經風化且隆起的石灰岩上。懸崖側邊已經出現裂縫,這是常見的石灰質沉積物所致。喬托用這塊裂開的石頭暗指聖方濟手、腳上的傷口。前景的教堂是用當地灰色的石灰岩建造,常在建築上使用。教堂的左側,可見溶蝕造成的裂縫(grikes)和裂縫兩側的石灰岩溶面(clints)。

壁畫裡描繪的粉紅色薄片石灰岩(The Scaglia Rossa limestone)是從蘇巴修山(the Mount Subasio)開採。比扎魯索寫道,喬托對當地岩層的精確描述,使地質學家能辨識出岩石種類,還能找到其實際位置。藉由比較過去和現在的地層與地質特徵差異,就能更精準地計算出該地區地質變化的速度。後來的科學家得以根據相同類型的岩石尋找恐龍滅絕的線索,提出了一種廣為大眾接受的理論。

與鳥對話

大多數人不懂鳥類語言。各種唧唧喳喳細碎吵雜的鳥叫聲令人費解。對人類來說,如何與有翅膀的朋友互動,仍舊是個謎。

然而,聖方濟能與它們說話。喬托的壁畫《向鳥佈道》(Sermon to the Birds),呈現聖方濟對這些有翅膀的生物講述關於上帝和其他信仰的故事。場景描繪了聖方濟和另一位修道士朝地上的一小群鳥類走來,陸續還有更多鳥兒也飛了下來。鳥兒滿心期待地聽著聖人訴說上帝的事。最後,鳥兒在接受聖方濟的祝福後才離開。

喬托透過畫裡另一人物的反應來表現這件神跡。站在一旁的修士舉起手來,表情詫異,心想:這是怎麼回事?

根據「學會賞鳥」(Learn Bird Watching)網站,近期科學的研究發現鳥類確實能與人類互動。「鳥類似乎能理解人類語言中的語氣和情感內容。這表示它們最少也能了解人類某方面的語言。」

在聖方濟的年代,大家都知道他舉止謙遜、佈道仁慈。那麼,或許這些鳥類也認得出這位阿西西窮人,因為它們會認真聽他說話。「學會賞鳥」網站指出:「人類早就知道鳥類能辨識個別人。研究顯示,它們可以區分不同人的臉孔。」

近期有句網路爆紅的迷因,來自「不可思議的繆斯靈感」(muses from a mystic)寫道:「因為懷抱慈悲心,所以知道每個小生命都很重要。」徹底表達出喬托畫作《向鳥佈道》的真諦。

岩石湧出泉水

喬托的另一幅壁畫《奇跡之泉》(The Miracle of the Spring )展示泉水回應聖方濟的祈禱。由於聖方濟的慈悲心,岩石湧出泉水解救一位快要渴死的人。

故事是這樣的,聖方濟和兩位修道士在一起,突然有位農夫迎面而來,口渴到非常虛弱地倒下。喬托的畫作呈現聖方濟憐憫可憐的農夫而誠心祈禱。然後,泉水竟然從農夫身旁的岩石噴湧而出。農夫伏臥在岩石上,喝下神奇的泉水後得救。兌現聖方濟的仁慈之後,據說泉水便消失無踪,彷彿從未出現過。

為了讓大家理解這個神跡,喬托繪製出聖方濟的兩個同伴對神跡的反應。如此「驚訝的表情」顯示這是多數人目睹到這樣的事發生時會有的反應。

科學家已經發現,一切物質在最微觀層面上,大都是由水構成的,儘管似乎有點奇怪,但就算是岩石也是一樣。最近的研究還發現,水可以存在於岩石的最小微粒裡。地質學家比扎魯索注意到喬托精確地以波浪狀圖形繪製層狀石灰岩遭侵蝕而形成的樣子。她寫道:「石灰岩有很多孔洞,所以泉水通常會從地底湧出。」

水文學家(hydrologist)用「地下水」(groundwater)這個名稱來表示水儲存在岩石最小的元素之中,而它提供的竟是現成的淡水,不可思議!根據格雷斯學院(Grace College)物理學教授唐納德‧德揚(Donald DeYoung)的文章,他寫道:「一般人有時會認為,井水來自真實的洞穴或地下溪流,但事實並非如此。它其實是直接從土壤和岩石中流出來的。」

多數人可能不相信許多東西都是水做的。然而,美國太空總署(NASA)也有解釋,地震會致使岩石釋放出水,這就是所謂的「地震釋水」(earthquake dewatering )。而喬托在他的壁畫《奇跡之泉》就描繪了這神奇的大自然。

喬托的壁畫廣告

喬托的壁畫是他所處時代的廣告招牌,告訴路過的人要相信神,才能明白造物的奧祕。喬托的壁畫表現聖方濟先相信事情會發生,然後它就真的發生了。例如,水從岩石中湧出,以及鳥兒傾聽著人類對它們的談話等。聖方濟不必親眼所見才相信,他選擇相信,於是見證奇跡。

喬托的壁畫,預示了科學家研究了數百年後才突破的科學發現。如果我們能夠理清思路,就會看到或體驗到,神界向科學所揭示的天機。

據天主教網站Aleteia,「喬托試圖傳遞聖方濟的信息:人類可以看到或體驗到上帝在這個世上所展現的真、善、美。」你相信,奇跡就會發生;然後,你就能體驗到神性。

原文:Giotto’s Frescoes Foretell Scientific Breakthroughs刊登於英文《大紀元時報》。

本文僅代表作者個人觀點,不一定反映《大紀元時報》的立場。

責任編輯:茉莉◇#