法國艾克斯大教堂:與眾不同的哥特式教堂

艾克斯大教堂(Aix Cathedral),又稱「聖救世主主教座堂」(the Cathedral of the Holy Savior)(Cathédrale Saint-Sauveur),位於法國南部迷人的普羅旺斯艾克斯(Aix-en-Provence)市中心。

數千年來這裡一直是神聖之地。傳說最早是一座多神教神殿,後來變成古羅馬神廟,最後成為基督教教堂。根據基督教傳說,艾克斯的第一任主教聖馬克西米努斯(St. Maximinus of Aix)在原址建造了一座禮拜堂(chapel),專門供奉耶穌基督。禮拜堂在隨後幾個世紀中遭到毀壞。現今的主教座堂在12世紀時才取代禮拜堂。而艾克斯大教堂歷時近200年才完成,造就今日呈現的各式建築風格。

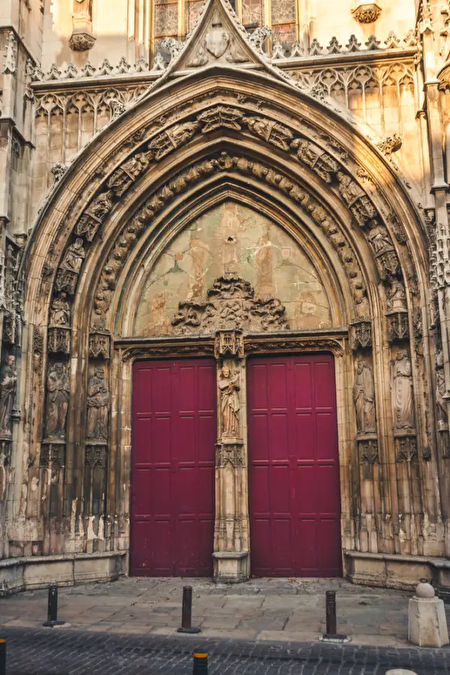

艾克斯大教堂主要是哥特式建築,但也有古羅馬、羅馬式(Romanesque)和巴洛克風格等設計元素。教堂西側立面是哥特式設計,有精緻的雕刻和華麗的裝飾細節。整個外觀融合多種建築風格,包括羅馬式(Romanesque)石牆、頂部有裝飾尖塔的淡黃色扁平矩形扶壁(譯註1)(buttresses)等,皆與正門中央的建築結構形成鮮明對比。

仔細欣賞教堂西側的立面和鐘樓,山牆(譯註2)(gable)的設計位於正門中央立面半月楣(譯註3)(tympanum)上方。 白色石材立面頂端裝飾有哥特式欄桿(Gothic balustrade),欄桿上有一立面中心裝飾,即尚‧波米爾(Jean Paumier)設計的大天使聖米迦勒(St. Michael)雕像。正門左側有一座八角形的鐘樓高約210英尺,與其它至少兩座塔樓的哥特式教堂不同,艾克斯大教堂只有一座。

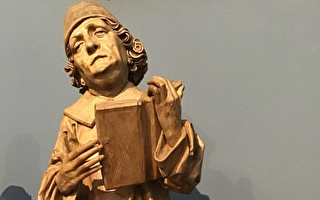

艾克斯大教堂的大門採哥特式華麗風格(the Flamboyant Gothic style)設計,是晚期哥特式建築形式,其特點是以工藝和裝飾元素點綴。紅色胡桃木門的兩側各有三座使徒雕像。兩扇門中央的柱子上刻有聖母子(the Virgin and Child)雕塑。門的上方是半圓形彩色門楣。

大教堂內部最古老的特色是洗禮堂的圓形大廳(baptistery rotunda),它的年紀甚至比教堂本身還要老700年左右。洗禮堂建於五至六世紀,是該地區古老的洗禮堂之一,裡面有一個八角形水池(octagonal basin)和八根大理石與花崗岩柱子,其歷史大致可追溯至曾位於此的古羅馬神廟。大教堂南面是11世紀的羅馬式風格。北面具有17世紀的巴洛克元素。令人訝異的是,這些對比元素竟也巧妙地融合成獨特的整體。

艾克斯大教堂的室內結構與眾不同。 其它的大教堂通常只設有一個中殿(the nave),而艾克斯大教堂卻在過去幾個世紀中,以不同建築元素設計了三個中殿。位在中央的中殿為哥特式風格,其拱頂石(the keystone)高度約66英尺,低於其它法國哥特式教堂。

中央中殿的左側有另一小型巴洛克風中殿,採路易十五風格建造、有一個很漂亮的「綠色和金色」管風琴外箱(organ case),由尚-埃斯普利特‧伊斯納德(Jean-Esprit Isard)製造。管風琴外箱以松木製成,儘管樣式可追溯至1745年,但直到1855年才安裝樂器。出於美觀與對稱考量,正對面的使徒書信牆(the Epistle Wall)上,也配有另一座相似的管風琴外箱,但裡面沒有安裝樂器。

「聖拉撒路禮拜堂」(The St. Lazarus Chapel)位在大教堂裡的一角,掛有尼古拉斯‧弗羅門(Nicolas Froment)在15世紀創作的三聯畫《燃燒的荊棘》(the Triptych of the Burning Bush)。畫裡描繪聖經《出埃及記》(the Book of Exodus)中燃燒的荊棘,以及端坐其上的聖母子。

大教堂的南側是12世紀的羅馬式迴廊(the Romanesque cloister),位於古羅馬廣場遺址上。廊台上有細長的柱子,上方有圓拱頂著,俯瞰著方形花園。迴廊的每個角落都雕刻著聖經場景或象徵四位福音傳教士(馬太、馬可、路加、約翰)等圖樣的裝飾,例如馬可與獅子。

譯註:

1.扶壁 (Buttress),一般與牆體同時施工,斷面為方形、矩形或其它形式,常為下大上小。哥特式教堂的扶壁一般凸出許多。扶壁常用於承重牆、擋土牆、擋水牆等牆體。建築師將其修建在主牆和外部牆壁之間以減輕主牆所承受的壓力,增加建築的安全性。

2.山牆(gable),裝飾性牆面,又稱三角牆,是相交屋頂斜坡兩端之間三角形的牆部分。

3.半月楣(tympanum)或稱三角楣,由石材或磚石構成、由拱券所框圍的建築元素,經常會以門楣作為支撐。半月楣常設置於門的上方,也可能出現於窗戶或拱廊,以雕刻或彩繪裝飾加以點綴。

原文:Aix Cathedral: France’s Unusual Landmark刊登於英文《大紀元時報》。

作者:艾莉安‧翠布斯維特(Ariane Triebswetter)是位國際自由記者,擁有現代文學和古典音樂背景。

本文僅代表作者個人觀點,不一定反映《大紀元時報》的立場。

責任編輯:茉莉◇