柏林博德博物館巧遇四位福音傳道者

哥特式雕塑家在創作每一件作品時心懷上帝。他們精心雕塑的作品描繪了聖經與聖徒們的生活,成為教堂建築中重要的一部分──將上帝的訊息銘刻在人們的心中。

建築師、藝術家和工匠視教堂中的一切是在榮耀上帝,因此,即使文盲也能理解上帝的旨意。

本篤會修士丹尼爾‧海西(Daniel J. Heisey)將20世紀藝術評論家的一些觀點,提煉在他的文章《歐文‧潘諾夫斯基的哥特式建築》(Erwin Panofsky’s Gothic Architecture)之中,「潘諾夫斯基的洞察力在於比例和對各部分的區分;哥特式大教堂服膺於天主教教義,與經院神學家服膺於論文一樣,紮實且精準。」

如今,在世界各地的藝術博物館和畫廊展示的雕刻、雕塑和其它建築樣式都包含了部分這些教堂故事。我們欣賞這些從原本教堂建築中提取出來的作品之美,就好比讀著一行詩,卻不知道整首詩是什麼樣子。

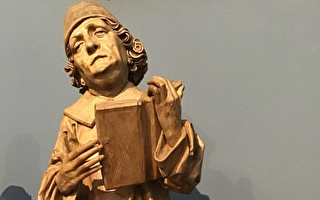

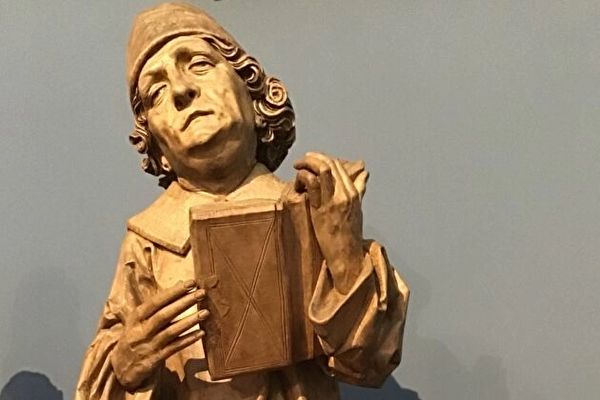

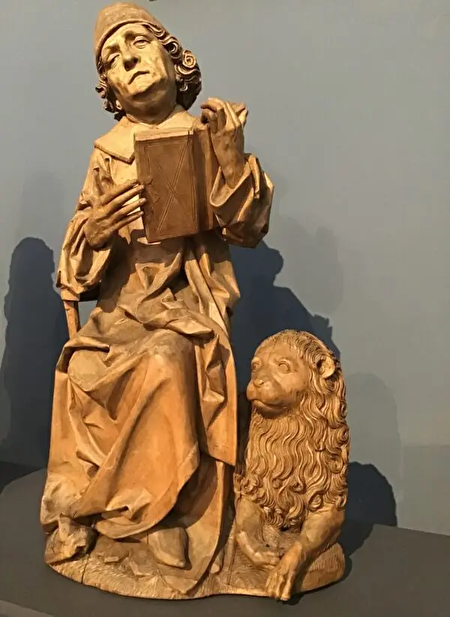

舉一個典型的例子,蒂爾曼‧里門施奈德(Tillman Riemenschneider)所創作的四位傳道者便是來自德國巴伐利亞邦的明納施塔特(Münnerstadt, Bavaria),抹大拉的瑪麗亞教堂(the church of St. Mary Magdalene)中的祭壇畫(點這裡)。去年,我在柏林的博德博物館(Bode Museum)欣賞了這些雕刻作品。這些雕刻人物曾經是教堂祭壇飾台(位於祭壇畫的最底部)的一部分,並且按照他們在聖經中出現的順序來展示──依序是馬太(Matthew)、馬克(Mark)、路加(Luke)和約翰(John)。如今,教堂的祭壇畫還保留一些里門施奈德的原作,而四位傳道者雕刻則是複製品,也按著這個順序擺放。

里門施奈德(約1460─1531年)生處藝術轉型時期,即所謂的北方文藝復興時期(Northern Renaissance,約1380─1580年)。里門施奈德創作的人物特點,與他所接受的哥特式風格訓練有關:比起強調解剖的準確性,他的人物更著重意象、超凡脫俗的表現,能夠觸發情感、引人入勝,不論是恐懼、敬畏,抑或是對宗教的虔誠信仰。

里門施奈德用了他喜歡的媒介──酸橙木(limewood)來雕刻這四個人物。他更是第一批不將雕像塗漆或鍍金的藝術家之一,他選擇將雕像塗以薄層的蠟。每件作品都能蘊藏著大量細節和雕刻者想傳達的資訊。他更將每位傳道者的工作意象雕刻進去。馬克和路加的穿著象徵現代、人文主義學者,傳達他們虔誠學習之意;而馬太和約翰則穿著古代的長袍,意喻使徒的身分。

他還在作品中刻入了象徵每位傳道者的動物:馬克身旁的翼獅(帶翅膀的獅子,winged lion)、路加身旁的翼牛(帶翅膀的牛,winged ox)。他還額外雕刻了象徵約翰的老鷹,以及象徵馬太的天使,並將老鷹和天使直接連接著畫壇飾台的底部,可惜現今已遺失了。

博物館策展人也安排了一組木製明納施塔特祭壇模型展示,模型表現了四位傳道者如何地融入祭壇畫主題抹大拉的瑪麗亞的人生。抹大拉的瑪麗亞在四位傳道者的福音書中都有提及。這些場景告訴我們,即使是罪人也可以悔改而成為聖人。

里門施奈德的四位傳道者作品擺在一起形成了一個具有凝聚力的團體。每個人物的身體都向著中間,每位傳道者也好似在與其他三人互動著。上面是中央主祭壇,展現天使將抹大拉的瑪麗亞帶到天堂,兩側是傳教士聖基里安(St. Kilian)和圖林根的聖伊麗莎白(St. Elizabeth)。

彩繪或浮雕點綴的活動遮板裝飾在中央祭壇畫的兩側。左側的兩幅畫展示了「基督顯現給抹大拉的瑪麗亞」(Christ Appearing to Mary Magdalene)(左上幅)和「西門家中的基督」(Christ in the House of Simon)(左下幅);右側的兩幅畫展示了「抹大拉的瑪麗亞的最後聖餐」(Mary Magdalene’s Last Communion)(右上幅)和「抹大拉的瑪麗亞的葬禮」(Mary Magdalene’s Burial)(右下幅)。活動遮板只在星期日和其它聖日期間開啟。

根據博德博物館的說法,雕刻家馬丁‧舒爾高爾(Martin Schongauer)的雕版印刷(woodblock prints)啟發了里門施奈德的許多雕塑。例如,在這個祭壇畫中,里門施奈德的雕塑浮雕「基督顯現給抹大拉的瑪麗亞」(譯注:活動遮板左上幅)與舒爾高爾的版畫「基督顯現給抹大拉」(Christ Appearing to the Magdalene)有著驚人的相似之處。這個場景通常稱為「不要摸我」(拉丁文:Noli me Tangere),復活的耶穌基督告訴抹大拉不要碰他,原因是他還沒有升天到他的天父那裡。

祭壇畫的花窗格延伸到祭壇畫上方兩層之高。祭壇畫的上方是聖母瑪利亞和傳道者聖約翰分列在三位一體的兩側。其上(花窗格的更高處)站著施洗約翰(St. John the Baptist)。

雖然里門施奈德創作的四位傳道者早已從抹大拉的瑪麗亞教堂移除,然而雕刻家對這些人物的敬意仍然能從作品中顯現出來,有著無以言表的永恆敬意。

原文:Meeting the 4 Evangelists in Berlin刊登於英文《大紀元時報》。

作者:洛琳‧費里爾(Lorraine Ferrier)為《大紀元時報》撰寫美術和手工藝相關文章。關注能傳達美和傳統價值觀的作品,聚焦北美和歐洲的藝術家或工藝師。希望能為稀有而鮮為人知的藝術和手工藝品宣傳,進而保存傳統藝術遺產。現居英國倫敦郊區,從事寫作。

本文僅代表作者個人觀點,不一定反映《大紀元時報》的立場。

責任編輯:茉莉◇#