電影製作人從經典構圖法則得到的啟發

幾年前,我曾在加拿大溫哥華和馬蒂亞斯‧麥格納森(Mathias Magnason)一起合作過,他是一位在紐約發展的獲獎瑞典導演暨電影製作人。當時他正在訪談一位奢華節目的主要設計師,聚焦他正在進行的一個住宅建案。麥格納森告訴攝影師要架好器材取景,攝影師架好後就去構思下一個場景了。

麥格納森去檢查了鏡頭畫面後,看起來很刻意地在壓抑著不滿意的神情。我問他是什麼不對勁了嗎?

他說了一些,大意是「現在很多攝影師都沒有學過古典法則」。

當然我不是電影製作人,所以看不出來有什麼問題。在我眼裡,鏡頭的光線和構圖都非常棒。麥格納森指出,雖然前景和受訪者看起來都很不錯,但在模糊的背景裡有一座長寬2:4的建築物,剛好從受訪者的頭部後面穿過。

他接著跟我解釋了「圖底關係」(figure-ground relationship)的概念,這是文藝復興大師,像是米開朗基羅和達芬奇(達文西)使用過的古典繪畫法則。從最簡單的層面來說,在攝影的時候,要盡量在主題或主角周圍留出一個乾淨的空間。

例如,如果這是一個臉部特寫的鏡頭,你不會想要背景有東西穿過臉部的範圍,麥格納森在電話採訪中向我解釋道。

「我曾非常認真地和其他攝影師討論過這個概念」,麥格納森說,「最誇張的是,他們在電影學校中居然沒有學過這些東西。」

舉例來說,儘管在電影學校中強調光線,麥格納森仍認為他們的鏡頭有50%是失敗的——因為沒有考慮主角背後的所有元素是如何構成鏡頭畫面的。

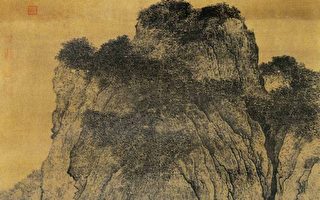

「當您看到文藝復興的畫作時,看到的不只有光線;還有物件的排列,這是在背景裡發生的事,反映的是畫框中所有事物的關係」,他說道,「這不僅僅是光線如何落在人臉上或身體上的問題而已。」

麥格納森強調自己絕稱不上文藝復興藝術理論大師,他開始探索這些法則的契機,是在他拍攝一部文化相關的電視劇時,有一位編輯曾強烈地批評了他的編導方式。

「根據我從電影學校學的,當時我認為自己的畫面還挺不錯的」,他回憶道。他認為他的光線「對於電視來說非常有質感」,「那位編輯不同意;她說,像是臉部必須是畫面中最亮的部分。」

「真的嗎?你從哪裡學來的?」麥格納森問她。

「從繪畫。」她回答道。在轉入電視領域前,她曾研究過古典繪畫。

麥格納森承認她的批評很難入耳,但他之後便開始在網路上研究古典繪畫技巧,並且發現了塔維斯‧利夫‧格洛弗(Tavis Leaf Glover)的著作《Canon of Design: Mastering Artistic Composition》。格洛弗架了一個資訊非常豐富的網站,裡面有很多文章和影片解釋這些古典視覺藝術法則,以及他們是如何應用在繪畫、素描、雕塑,還有現在的電影中的。

「(她的批評)為我開啟了另一扇門」,麥格納森說,「這是一個全新的世界。事實上,我感到非常開心。你如果真的花時間鑽研這些理論的話,將會創造出一個更有深度又更加和諧的影像。」

三分法是誤區

格洛弗其中一支在Youtube的熱門影片叫做《三分法——十個迷思》。他在影片描述中寫著:「如果我們的目標是掌握構圖,三分法是一個很糟的工具。」

三分法(The Rule of Thirds,又稱井字構圖)是照片、繪畫和電影等視覺媒體的一種構圖方法。主要將畫面切分成九宮格,有兩條等距的水平線和兩條等距的垂直線。重要的畫面元素應該要放在這些線上或者線與線交會的四個點上。這在電影業幾乎已經成為工業標準了,甚至連攝影器材上都會附有一個三分法網格,可以放在鏡頭前輔助構圖。

「好比一個工具組。在三分法中,你有槌子、釘子、手鋸、小電鑽,然後你就很滿意了」,麥格納森跟我解釋道。「但當你接觸到(從格洛弗那邊學來的)理論時,您擁有的工具會厲害到可以蓋一座艾菲爾鐵塔。

相反地,格洛弗提倡「動態對稱」(dynamic symmetry)的構圖理論。簡單來說,就是一個輔助視覺藝術構圖的網格系統。可以使用對角線、垂直線和水平線進行排列,在畫面上創造出一種韻律和完整性,適用於繪畫、雕塑或電影等各種視覺媒介。這些設計哲學是格洛弗從藝術家老師邁倫‧巴恩斯通(Myron Barnstone)身上學到的,儘管這些概念幾乎和盤古開天闢地一樣古老。

「(人們)在所有觀察到的事物中找到了規則:植物形狀、我們手骨的間距和身體所有骨架、臉的比例」,巴恩斯通在一個訂閱制的線上課程中講到,「所以(人們)依照從自然中找到的比例,建立起了廟宇、神像、祭壇、祭司的服飾,以及所有儀式。」

儘管動態對稱可以發展到像生物一樣非常複雜,它同時也可以簡化到最基本的部件。在格洛弗的YouTube影片《Dynamic Symmetry – How to Keep it Simple in the Beginning [Great Tips]》中,他在影片說明中提醒觀眾:「在學習和應用動態對稱於您的攝影、繪畫、雕塑和電影拍攝時,很關鍵的一點是要像嬰兒學步一樣慢慢來。它可以應用在所有視覺藝術上,但我們必須慢慢開始。不然,我們很容易會消化不良、感到挫折,以致最後無法充分利用它的價值。」

「這讓我的影像變得更加有趣,因為現在有無盡的可能。過去則是非常非常受限」,麥格納森說,「如果有些人不想要知道這些,這是他們的選擇。我只是想把我的部分做得更好。」

作者簡介:

懷特(J.H. White)是藝術、文化和男性時尚專欄作家,目前居住在紐約。

原文Classical Art Principles Transform a Filmmaker’s Craft刊登於英文大紀元。

責任編輯:茉莉